ICTを活用した教育とは?活用事例を学ぼう!

- 1. ICT教育の目的

- 2. 文部科学省の取組み

- 3. なぜICT教育が必要なのか?

- 4. ICTを活用した小学校の授業事例

- 5. ICT教育の今後の課題

- 6. 事例からICTを活用した授業をしましょう!

- 7. Jicoo(ジクー)について

「ICT機器を使う教育は楽しい」

2023年に東京大学が発表した「子どものICT利用に関する調査2023」の調査結果によると、小中学校の約8割がICT機器を使う教育は楽しいというアンケート結果でした。

またICT機器を使う授業を増やしてほしいと、小学生の7割が回答しています。

しかし、2021年に文部科学省が発表した「令和2年度学校における教育の情報化の実態調査等に関する調査結果(概要)」によると、約4割の教員がICTを授業に活用できていないと報告されています。

「どうすれば授業でICTを活用できるのだろう」

「ICT機器の使い方を覚えるにはどうすればいいの」

教員の方はこのような悩みを持っているのではないでしょうか?

ICT教育の事例を知ることで、授業にICTを活用した授業やICT機器の使い方が学べます。

事例を学び、ICTを活用した授業のヒントを得ましょう!

ICT教育の目的

ICTとは、「Information and Communications Technology」(情報通信技術)の略です。

ICT教育は、ICTを活用した教育活動ということですね。

従来の教育現場では、黒板、教科書、プリントなどのアナログな教材が中心でしたが、

ICT教育では、コンピュータ、タブレット端末、電子黒板、インターネットなどを活用し、より効率的かつ効果的な学習を目指しています。

ICTを教育に活用する目的として以下の3つがあります。

- ICT端末を活用した授業をおこない、児童・生徒の学習意欲を高める。

- ICT導入により、資料作成や配布、成績処理などの多くの業務が電子化され、教員の負担を軽減する。

- CTを導入し、授業データや教材を教員間で共有することで、優れた教材や指導方法がわかり教育の質が向上する。

ICTを活用すると従来よりもより良い授業ができるだけでなく、教員の働き方改革にもつながりますね。

文部科学省の取組み

文部科学省は、ICT教育を普及させる施策をおこなっています。

ICT機器の整備

2019年から文部科学省は、GIGAスクール構想の施策により児童・生徒1人1台のICT機器と高速ネットワーク環境を整備しています。

ICT教育の普及活動

GIGAスクール構想で整備したGAGA端末の汎用的なソフトウェアとクラウド環境を使った教育事例を集める「リーディングDXスクール」を実行中です。

またGIGAスクール構想を浸透させるために、自治体・学校の実践事例などの情報発信するポータルサイト「StuDX Style(スタディーエックス スタイル)」も運営しています。

参考:リーディングDXスクール

StuDX Style(スタディーエックス スタイル):文部科学省 (mext.go.jp)

なぜICT教育が必要なのか?

ICTを活用した教育はなぜ必要なのでしょうか?

文部科学省が発表した「教育の情報化ビジョン」では、以下の理由が書かれています。

- 子どもたちの学力が国際社会で低下している

- 読解力はあるが、見つけた情報の関連性を理解して解釈したり、自分の知識や経験と結びつけるのは苦手である

また社会のデジタル化が急速に進む現在、子どもたちが情報社会に適応し生きていくために必要な情報活用能力の育成が急務です。

従来の集合教育では、授業についていけない児童・生徒を救うことが難しいため、一人ひとりの学習進捗に合わせた教育をおこなう必要があります。

そのため、これからの社会で子どもたちが生きていくため、ICTを活用し学力を向上させる必要があります。また、早いうちからITリテラシーを学び、情報を選別・活用する能力を身につけさせなければなりません。

そのために、小学校からICT教育をおこなうことが必要です。

ICTを活用した小学校の授業事例

文部科学省は、ICTを活用した授業事例を公開しています。

StuDX Styleでは、実践事例が掲載されています。

文房具や教具と同様、日常的に活用していくイメージを教員が持てる事例が多く掲載されており、ICT教育の進め方が得られるでしょう。

また、「教育ICT活用実践事例集」は、2011年に文部科学省が国内のICT教育活用事例の調査研究事業をまとめた小冊子です。1ページごとに事例がまとめられています。

算数の授業事例

タブレットを活用し違う展開図でも同じ立方体になる発見学習

タブレットを利用し図形の展開図を変化させながら、面・辺の対応を頭の中で行い空間認識の力を育成しています。

国語の授業事例

電子黒板を使い登場人物の行動を投映し、児童に登場人物の気持ちや想像力を高める学習

電子黒板にデジタル教科書の挿し絵や資料を提示して、サイドラインを引いたり挿し絵や写真を見ながら説明し児童の理解を深めています。

理科の授業事例

電子黒板とデジタルカメラを使って水の循環を学ぶ学習

各班に別れ、水道の蛇口から水道管をたどって水の元を探し、デジタルカメラで撮影させます。

教室でデジタルカメラの映像を電子黒板に映しながら児童が説明し、問題解決とプレゼンの力を育成しています。

家庭学習の事例

クラウド型ドリル学習教材を活用し、一人ひとりに合わせた学習

自宅でタブレット端末を使いクラウド型ドリルを使って算数の問題に取り組み、自動採点機能を使って、児童は正誤がすぐにわかります。

学習履歴はクラウド上に保存され、教師は児童一人ひとりの学習状況や理解度を把握できるので、授業で問題の解説や、個別にフォローアップしたりするなど、効果的・効率的な指導を行えます。

動画でも授業事例を学べます。

文部科学省の公式YouTube「文部科学省/mextchannel」には、GIGAスクール構想で配備された一人1台端末の効果的な活用や、プログラミング教育の実践事例など授業のヒントになる情報が掲載されています。

参考:文部科学省/mextchannel https://www.youtube.com/mextchannel

ICT教育の今後の課題

ICT教育を進めていくには、3つの課題があります。

ICT活用の質の向上

ICT機器をただ導入するのではなく、従来の教育方法と効果的に組み合わせ、より質の高い教育を実現する必要があります。

ICTを活用する目的を明確にし、児童生徒にどのような力を身に付けさせるかを明確にした授業設計が重要です。

そのためには、具体的な実践事例を参考に各教科・各単元の目標や内容に最適なICT活用方法を考えないといけません。

ICT環境の整備

ICT教育を進めるには、予算の確保や機器のメンテナンスなど環境の整備が必要です。

特に、地域や学校間の格差をなくし、すべての子どもたちが等しくICT教育の恩恵を受けられるようにするためには、継続的な財政支援やICT支援員の配置などの人的支援の充実が

求められています。

情報モラル教育の充実

子どもたちが、インターネット上の危険から身を守り、情報を正しく利用できるようになるため、情報リテラシーを育む必要があります。

具体的には、情報源の信頼性を見極める力、個人情報の扱い方、著作権や肖像権などの理解を深める情報モラル教育の充実が必要です。

課題の解決に向けて、文部科学省や経済産業省など各省庁と民間企業が協力して進めています。

事例からICTを活用した授業をしましょう!

ICTを活用した授業を児童・生徒たちは、求めています。

ICT教育をおこなうには、従来の授業設計に加え、ICTを活用した授業計画を考える必要があります。ただし、ICTはあくまで教育を支援するためのツールの一つです。

すでにさまざまな事例が公開されています。事例からICTを授業で活用するヒントが得られます。

ICTを活用した授業を児童・生徒たちは楽しみにしています。

実践事例を参考にICTを活用した授業をしましょう。

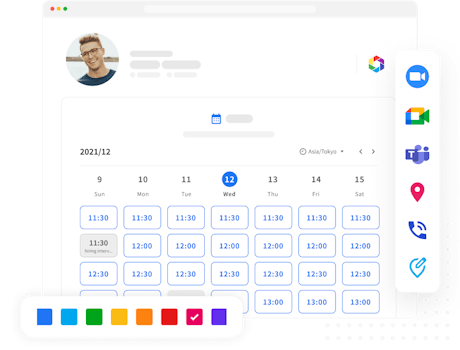

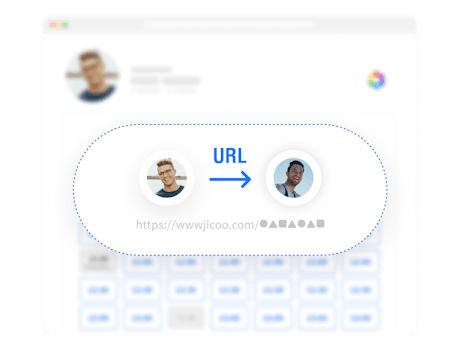

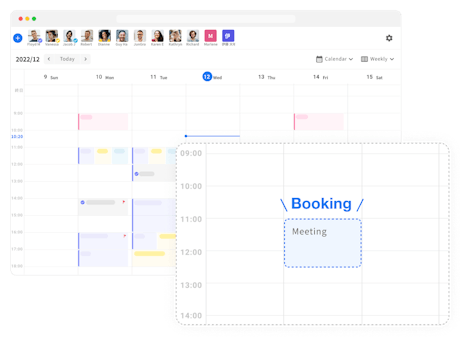

Jicoo(ジクー)について

セールスや採用などのミーティングに関する業務を効率化し生産性を高める日程調整ツール。どの日程調整ツールが良いか選択にお困りの方は、まず無料で使い始めることができサービス連携や、必要に応じたデザインや通知のカスタマイズなどの機能が十分に備わっている日程調整ツールの導入がおすすめです。

チームで使える日程調整ツール「Jicoo」とは?