EdTechとは?教育関係者が知っておくべき基礎知識を解説

- 1. EdTechとは

- 2. 「未来の教室」とは

- 3. EdTechのメリットとデメリット

- 4. 生成AIが導入される未来の教室

- 5. EdTechを利用して楽しい学びのある授業を目指しましょう

- 6. Jicoo(ジクー)について

スマホやロボット掃除機など、インターネットやAIを利用した製品は生活に欠かせなくなっています。

教育現場でも同様に、電子黒板やタブレットを使った授業をしています。

教育にテクノロジーを利用することが、EdTech(エドテック)です。

児童や保護者に

「EdTechて何ですか」

「EdTechで何が変わるんですか」

と聞かれた時に、あなたは説明できるでしょうか?

この記事では、教育関係者が知っておくべきEdTechをわかりやすく解説します。

またITCに詳しくなかった教師が、EdTecを使いプログラミング授業をする事例を紹介します。

EdTechとは

EdTechとは、教育(Education)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語です。

テクノロジーを活用して教育を効率化し、学習体験を向上させることを目的としています。

EdTechは、インターネットが普及した1990年代にアメリカで始まりました。現在では、イギリス、フランス、中国などさまざまな国でおこなわれています。

タブレットやパソコンでの授業やクイズゲームで勉強するのもEdTechの一つですね。

日本では、2019年文部科学省が「GIGAスクール構想」を発表しました。

GIGAとは、「Global and Innovation Gateway for All」の略で、日本のすべての子どもたちが平等にデジタル教育を受けられるようにする計画です。

Society5.0とは、2016年に政府が策定した「第5期科学技術基本計画」で提唱された日本独自の考え方です。

「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」を提唱しています。

国内や地球規模の課題を解決するイノベーションを実現することですね。

そのためには、考える力を養う人材を育てる必要があります。

参照:第5期科学技術基本計画

タブレットやパソコン、インターネット回線などハードウェア整備がおこなわれています。

GIGAスクール構想のもと経済産業省が「未来の教室」実証事業を進めています。

「未来の教室」はIT企業の協力を得て、デジタル教科書やプログラミングなどのツールの整備と教員を育成する事業です。

GIGAスクール構想がEdtechのインフラ整備、未来の教室プロジェクトがソフトウェアの整備ですね。

「未来の教室」とは

経済産業省が推進する「未来の教室」プロジェクトは、2018年から始まりました。

2017年から2019年に改訂された学習指導要領を実現するための実証実験です。

GIGAスクール構想で配備された、ひとり1台のタブレットやパソコン、電子黒板を活用しSociety5.0に向けて人材育成を目指しています。

「未来の教室」の取り組みは、経済産業省のWebサイト「learning innovation」にSTEAMやEdTechに関する詳しい情報を掲載し公開しています。

STEAMライブラリー

一人ひとりのワクワクを探究するためのオンライン図書館です。

教材に使える動画や、教員・保護者向けの解説動画も用意されています。

Edtech ライブラリー

未来の教室の実証事業でつかわれたEdtechの紹介です。

導入効果もわかるので、Edtechサービスの導入検討に役立ちます。

学校BPR

教師の働き方改革を実現する方法を紹介しているWebサイトです。

EdTechを活用した業務改善提案が掲載されています。

BPRとはBusiness Process Re-engineeringの略で、民間の働き方改革で使われている手法です。

未来の教育通信

未来の教室実証実験などを紹介するニュースレターです。

Edtechを使った新しい学び方や情報が入手できます。

未来の教室〜learning innovation〜のサイトで、EdTechの今がわかりますね。

未来の教室〜learning innovation〜のリンクはこちらです。

EdTechのメリットとデメリット

どんなに便利なものでも、良い面と悪い面がありますね。

EdTechも同様にメリット・デメリットがあります。デメリットを理解してできるだけ解消する必要があります。

EdTech3つのメリット

生徒の学習意欲の向上

EdTechを使えば、自分のペースで学習が進められます。例えば、わからないところを何度も繰り返して学んだり、自分の得意な分野をさらに深く学ぶことも可能です。

また動画やゲームやクイズなど、さまざまな教材を利用することで、飽きずに楽しく学習できますね。

都市部と地方の教育格差解消

残念ながら都市部と地方では教育環境が違います。地方では児童・生徒が学びたくても学べない場合もあります。

EdTechにより、オンライン授業やコンテンツを利用して学習を進められます。

都市部と同じ教育を受けられるため、教育格差の解消になりますね。

教員の負担軽減

EdTechで使えるSNSで、保護者と連絡ができます。朝の忙しい時にお休みの連絡を電話で受ける必要がなくなります。

児童・生徒一人ひとりの学習進度や理解度を簡単に把握できるツールを使えば、個別指導がしやすくなります。また、授業の準備や評価が効率的におこなえ、時間の節約が可能です。

Edtech3つのデメリット

人との直接的な交流が少なくなる

EdTechで学習すると、人と話さなくても勉強ができます。また端末を通して人と会話することが多くなります。

直接会って会話すると分かり合えることも多いため、共同で作業する機会を考える必要があります。

デジタル機器やネット環境が必要

EdTechをするには、タブレット端末やパソコンなどのデジタル機器や、快適にインターネットに接続できる環境が必要です。

またデジタル機器の故障に備え予備機の用意が必要になります。

教員にもITCの知識が必要

EdTechを進めていくには、教える立場の教員もITCの知識がなければ授業ができませんね。

教員自ら、学習して知識を付けていく必要があります。

生成AIが導入される未来の教室

2023年7月4日に文部科学省は、初等中等教育段階における生成AIの利用の暫定ガイドラインを通知しました。

生成AIの暫定ガイドラインが出たことにより、学校での生成AIを活用した実証実験が始まりました。

生成AIが導入された未来の教室はどうなるでしょうか?

外国語学習で、英会話の先生としてAI教材が導入され、児童・生徒が質問を工夫しながら学べるようになります。

また児童の学習進捗に合わせた、一人ひとりのオーダメイド教育ができるようになるでしょう。

生成AIを使うために、生成AIが間違った情報を生成することに気づかせる教育や、生成AIを活用した問題発見や解決能力の育成が必要になります。

教師もAIからの情報を集めたビッグデータの活用により多角的、継続的に児童の成長を把握できるようになり、教師の負担軽減も期待できます。

生成AIは文房具と同じツールです。

上手に利用して楽しい学びができるようにするかが、今後の課題ですね。

EdTechを利用して楽しい学びのある授業を目指しましょう

EdTechを活用することで、児童・生徒がワクワクする学びが実現できます。それにはEdTechを使う環境の整備や、授業の変革の必要があります。

今後AIが教育に導入されることで、現在の一斉授業が変わっていくでしょう。

AIもタブレット端末やデジタル教科書と同じ一つの道具です。道具を自主的に使えるように導くことが教員に求められています。

EdTechを活用できれば、授業の準備や事務処理の時間を短くできるようになります。

そのためには、教員も自主的に学んでいく必要があります。

EdTechを利用して楽しい学校生活を目指しましょう!

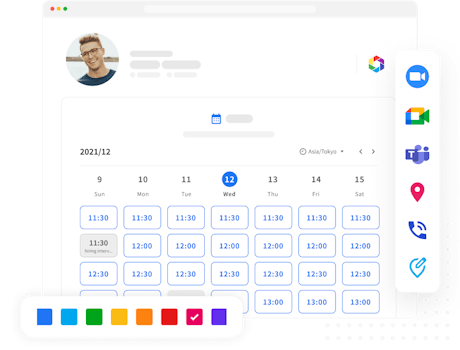

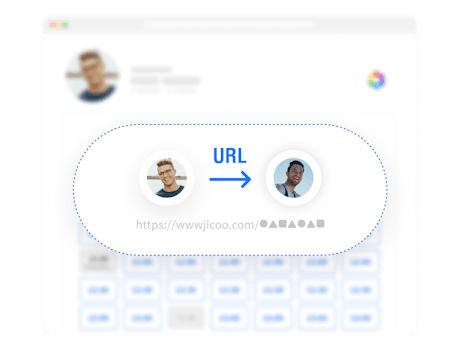

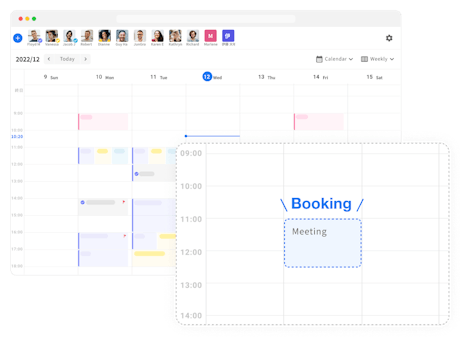

Jicoo(ジクー)について

セールスや採用などのミーティングに関する業務を効率化し生産性を高める日程調整ツール。どの日程調整ツールが良いか選択にお困りの方は、まず無料で使い始めることができサービス連携や、必要に応じたデザインや通知のカスタマイズなどの機能が十分に備わっている日程調整ツールの導入がおすすめです。

チームで使える日程調整ツール「Jicoo」とは?