月報とは?日報と週報との違いとは?その意味と使い方について解説

- 1. 月報の定義

- 2. 月報の意味と目的

- 3. 月報に書くべき項目

- 4. 月報のポイント

- 5. まとめ

- 6. Jicoo(ジクー)について

報告書には作成するタイミングによって、日報、週報、月報と区別されていますが、それぞれの違いは作成するタイミングだけではありません。

その報告書の中に記載すべき内容も変わってきます。

今回はそれら報告書の中でも、月報に焦点を当てて解説をしていきます。

日報と週報との違いや、その意味や目的、月報のより効果的な活用方法などについて詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

月報の定義

月の成果や活動状況をまとめた報告書であり、成果の部分を重視して書かれることが一般的です。

部下から上司へ、個人の状況について報告するパターンもありますが、チームや部署など、複数人の組織の活動状況や成果の報告にも使われるケースがあります。

週報・日報との違いと関連性

月報、週報、日報のそれぞれの違いを表にしていますので、ご覧ください。

| 月報 | 週報 | 日報 | |

| 頻度 | 毎月 | 毎週 | 毎日 |

| 当事者 | 個人/チーム/組織 | 個人/チーム/組織 | 個人(部下) |

| 報告相手 | マネジメント層・外部 | 上司やマネジメント層 | 上司やマネジメント層 |

| 報告内容 | 成果、結果がメイン | 活動や成果 | 活動がメイン |

日報や週報との大きな違いは2つあり、1つは成果によりフォーカスしているというところです。

活動内容も報告の中に記載するのが一般的ですが、あくまでも成果との関連性の高い活動に絞って報告します。

もう1つは、個人だけでなく組織の報告書としても活用される場合があるというところです。

報告の対象期間が長さと、報告の当事者の大きさは関連性がある傾向があり、期間が短ければ個人、長ければチーム、部署、組織というようなイメージで関連しています。

月報の意味と目的

続いて、月報にはどのような意味と目的があるのかについて解説します。

目標管理

月報はこの目標管理が最重要目的です。

目標は達成できているか、できていない場合どのくらい未達なのか、見通しとして達成できる見込みがあるのかなど、成果の進捗状況を確認する目的があります。

このように定量化された根拠のあるデータがある前提で、活動自体の報告が意味をなします。

活動内容だけのような定性的な情報だけでは、その方向性の正しさや軌道修正の必要性などの判断ができません。

このように目標管理には、出ている成果と活動内容の因果関係を確認するという目的もあります。

振り返り

その月の活動内容や成果について振り返り、内省をおこなうという意味も月報にはあります。

月報は1月単位の報告書なので、その月の出来事をつぶさに覚えている可能性は極めて低いため、日報や週報を作成している場合は、それらを振り返ることも必要です。

また、細かい活動内容を確認するよりも、出ている成果の原因を把握するために振り返りを行うほうが、より効率的に内省をすることができます。

どのように振り返っていいのかわからない場合は、良い場合でも悪い場合でもなぜそのような成果が出たのか、という視点で振り返るといいでしょう。

計画の策定

目標に対する現状の状況を把握し、その成果の原因となる活動内容を振り返ると、その次に必要なことは、来月以降の計画の策定や修正です。

計画の策定では、活動計画のことであり、来月の目標に向けてどのような活動をして目標を達成していくのかを定めていくことも目的の一つとしてあります。

月報に書くべき項目

続いて、どのような内容を報告書に記載するのかについて解説します。

目標と現状の比較

目標管理の目的を果たすための項目です。

目標に対する現状の達成状況を記載します。

月間の目標があるということは、年間の目標もあるはずですので、通期での進捗状況も記載することで、年間の見通しを立てることにも役立ちます。

成果に関連する活動の内容

どのような活動をしてその成果を得られたのか、その原因となった活動を報告します。

また、その月の成果に対する活動だけでなく、翌月以降の成果につながる可能性がある活動も記載するようにします。

原因分析

上記は具体的に何をしたかということを記載するという意味ですが、この原因分析はもう少しその活動を深掘りし、その成功もしくは失敗の要因を探ります。

活動報告にも言えることですが、必ずしも成果が上がった活動だけではなく、失注やトラブルなどのネガティブな成果も報告するようにしましょう。

来月の成果目標と活動計画

活動内容や原因分析をもとに、来月の成果目標と活動計画を立てます。

成果目標は具体的な数字や状態を表現するため具体的ですが、活動計画についても「頑張って取り組む」や「一生懸命おこなう」などというような抽象的なものではなく、「誰に」「何を」「どのように」するのかを明確に、具体的な活動内容を記載するようにします。

月報のポイント

月報の目的や記載内容がわかったところで、より生産的な月報にするためのポイントを解説していきます。

報告相手が知りたいことを書く

上司やマネジメント層が知りたいことをピンポイントに書くことが重要です。

月間の報告をする上での懸念点は、期間が長いため書こうと思えばいくらでも書くことがあることと、であるがゆえにまとまりのない内容になってしまうということです。

そうならないために、上司や報告する相手が何を知りたいのかを事前に把握し、その知りたいことに沿って書くと、シンプルでありながら伝わる報告書になります。

方法としては、単純に何を知りたいのかを報告相手に聞いてみるといいでしょう。

無駄な内容を書く必要が無くなり、月報作成に使う時間が短縮できるという効果もあります。

見通しを立てる

月報の最重要ポイントは、目標と現状のギャップを把握するということです。

ギャップを明確にすることで、来月以降も今まで通りの活動内容でいいのか、活動内容を見直さなければならないのかなど、先々の見通しに対する計画を立てることができます。

活動と成果が結びつく目標と計画にする

目標というのは立てるだけでは意味がありません。

立てるだけでいいのであれば、「来月は売上1,000兆円を目標にする」という目標も許容されるということになります。

かなり極端な例ではありますが、それが現実的に達成の見込みがあるのかということが、報告相手からすると重要なポイントになります。

その達成の見込みがあるかどうかを判断する材料は、目標と活動計画の因果関係が成り立つかどうかという部分です。

「その活動を実行すれば、その成果は出る可能性が高い」ということを、報告相手にも自分自身にも感じさせる必要があります。

また、書くべき項目の解説の部分にも書きましたが、活動計画を具体的にすることが重要です。

具体的でなければ、目標との因果関係も必然的に成り立たなくなります。

まとめ

月報の意味や目的、書くべき項目やポイントについて解説してきましたが、いかがでしたか。

月間という比較的長い期間に対する報告書になりますので、いかにポイントを明確に整理するかが重要であり、そのポイントの1つは目標や成果という、求められる結果の部分です。

結果と向き合うというのは、一般的にネガティブなイメージがあると思いますが、成果を上げるためにはとても重要なことでもあります。

そこと向き合うということだけでも、月報には大きな意味と効果がありますので、ぜひ実践の中で取り組んでいっていただきたいです。

他の報告書についての記事もありますので、ぜひご覧ください。

Jicoo(ジクー)について

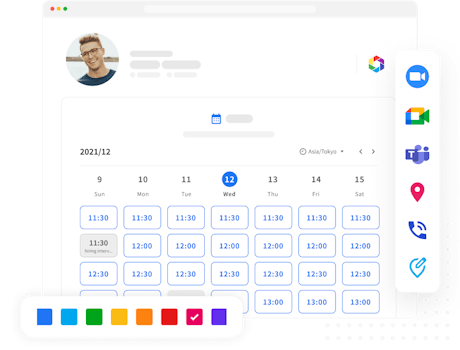

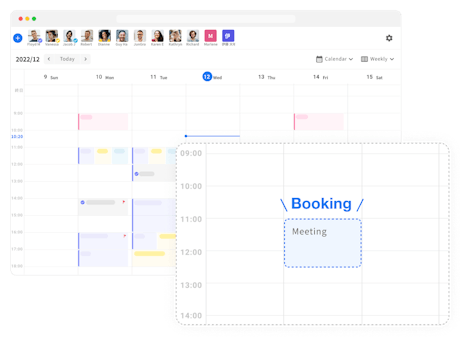

セールスや採用などのミーティングに関する業務を効率化し生産性を高める日程調整ツール。どの日程調整ツールが良いか選択にお困りの方は、まず無料で使い始めることができサービス連携や、必要に応じたデザインや通知のカスタマイズなどの機能が十分に備わっている日程調整ツールの導入がおすすめです。

チームで使える日程調整ツール「Jicoo」とは?